オーストラリアに留学すると、みんなが「びっくりした!」「日本と違う」「オージーあるあるだよね」という共通のネタがあります。そんなオーストラリアの留学あるある、をまとめます。

また、これは持っていったほうが良かったとか、これは現地でも買えたかな、といった持ち物あるあるについても書いていこうと思います。これから渡航する方の参考になれば嬉しいです!

<関連ページ>オーストラリア留学情報

留学カウンセラー 桜井彰子

オーストラリアあるあるネタ&驚いたこと

裸足で歩いている人が多い

オーストラリアに行ってびっくりすることの上位に、この「裸足で歩いている」があげられます。すべての地域というわけではありません。シドニーやメルボルンの都市部ではまず見かけませんが、その代わりに、ゴールドコーストやケアンズ、バイロンベイなどのビーチエリアではよく見かけます。

裸足で車を運転して、そのままスーパーなどに入ってきます。ビーチエリアでは、「裸足禁止」といった看板もみかけます。また、水着が普段着になっている人も多く、ビキニのままスーパーなどに入ってくることもあります。

レジで精算前に食べる

日本でやったら万引きですが、オーストラリアではよくある光景です。コーラをもってレジに並んでいる時に、すでにそれを開けて飲み始めています。最初に見たときはびっくりしました。

ぶどうなどをつまみ食いする

量り売りが一般的なオーストラリアですが、ぶどうや、いちごの山から、つまんで食べたりしています。もちろん味見ですが、これも日常の光景です。日本でやったらこれもびっくりされると思います。

目が合うだけで挨拶する

海外あるあるの一つで、とにかくフレンドリーで挨拶をすぐにしてきます。これも、シドニーやメルボルンの都市部ではあまりないですが、ケアンズの郊外あたりに行くと、ビーチで犬の散歩をしている人と目が合うと、にっこり笑ったり、「ハロー」と挨拶してきたり。

あまりに知らない人同士がすぐに挨拶するので、日本にかえってきても思わず挨拶しそうになります。

知らない人とも盛り上がる

上記の挨拶と似ていますが、道端であった人同士でも、まるで昔から知っている友達のように、笑いながらおしゃべりに花が咲きます。

他人を警戒することがなく、すぐにおしゃべりをするのがオーストラリア人の特徴です。みんな明るくて優しい。おしゃべり好きです。

なので、スーパーや、カフェや、とにかくいろんな所で知らない人に話しかけられることが多いです。「今日はいい天気だねえ」とか、「そのスカートかわいいね」とか「そのバックどこで買ったの」とか。ちょっと可愛いものがあると、すぐに知らない人が褒めてくれるのも、オーストラリアあるあるです。

ドアは基本的に開けておく

自分が不在のときは、部屋のドアは開けておきます。トイレやお風呂のドアも同様です。閉まっている時は、誰か中にいて邪魔して欲しくないという意思を表します。

寝るときや、勉強している時などは閉めておいてOKです。

オーストラリアの子供部屋などは、ずっとドアをあけておくのが基本です。

ただし、ホームステイ先で、小さな子供がはいってきて、いたずらをする可能性がある時などは、閉めておいても大丈夫です。

食洗器が当たり前

オーストラリアでは食洗器を使用しているご家庭が多いです。朝、昼、晩の食器をまとめて食洗器で洗う家庭もあります。そのほうが水の節約ができるからです。

洗い物をずっと溜めている、と誤解する人もいますが、水の節約のためです。

休暇が長い

オーストラリアの人たちは有給はしっかりと取得します。そして、一度に長く取得するのも一般的です。2~3週間、1カ月という長期休暇を取得するのも当たり前です。

日本人からすると、1カ月も会社を休むなんてあり得ませんが、オーストラリアでは比較的よく聞きます。

多国籍の国でもあるので、自分の母国である海外へ帰省する人も多いです。ですので、日本人のように「最大10日」なんてむしろ短いほうで、みんなたっぷりと休みをとります。

フライングして帰る

オーストラリアには祝日が少ないです。そのためクリスマスやイースターのような3連休などの祝日は、ホリデームードで溢れていて、オフィスの人たちも何かしらのバケーションの予定をいれていて、ウキウキしています。

さらに驚きなのが、定時より前に帰ってしまうこと。

「明日から3連休だから、なんとしても今日の就業時間中に確認しておこう」

と思って電話しても、

「もう帰りました」と言われたりします。

また、定時前なのに、、と呆然としたことがあります。

仕事のために生きるのではなく、生きるために仕事をする。

そんな国民性が出ています。

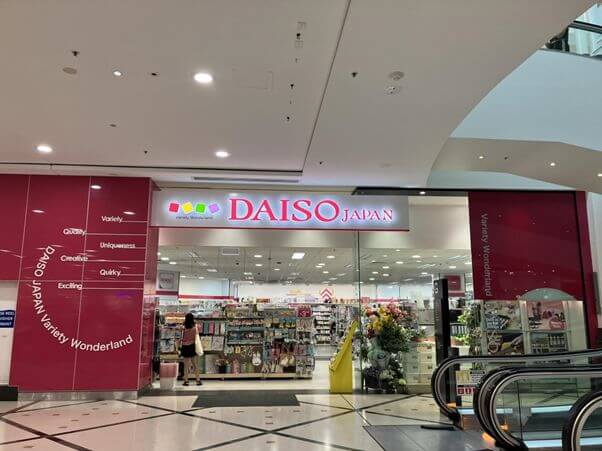

ダイソーがある

オーストラリアにダイソーが出店したときは感動しましたが、今では主要都市ではどこでも見かけます。ダイソーは100均以外にも、ドラッグストアの要素も兼ねているので、

洗剤、シャンプー、リンス、入浴剤、トイレットペーパーなどなど、なんでも売っていて

とにかく便利です。

ちなみにユニクロも、H&Mもあります。

日焼け止めクリームが無料で設置されている

紫外線ケアが徹底しているオーストラリアでは、公園、プールなどの大きな運動場には、無料の日焼け止めがポンプでおいてあります。

通りすがりに1プッシュして1日のうちに何度の塗りなおせるのでとても便利です。

お店で売っている飲料が99%砂糖入り

日本では甘くない飲み物がたくさん売っています。お茶系がその例です。

ですが、オーストラリアでは水以外の飲料が全て甘いです。

そのため、炭酸飲料をあまりに常用すると、気が付いたらかなりの糖分を接種していることになりますので、注意してください。

BBQが好き

オーストラリア人はとにかくBBQが好きです。何かイベントがあるとすぐにBBQです。

そのため、無料のBBQ設備があちこちにあるので、空いていればいつでも使用できます。

海を眺めながらBBQも、オーストラリアでは日常的な光景です。

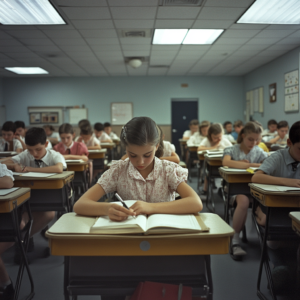

自分の意見を述べる海外の教育

最近は海外と日本の教育の違いが気になる私です。オーストラリアに住む私の友人が娘の学校についての事情をブログに書いていました。

娘さんは現在ハイスクール。

日本は6年(小学校)、3年(中学)、3年(高校)

という数え方ですが、海外では9年生、10年生、という数え方をします。

そして義務教育は10年生まで。日本でいう高1ですね。日本の義務教育は一応中学までですが今では中卒、という人はほとんどいないと思うので、実際は少なくとも高校は卒業していると思います。

海外では15歳になると、選択科目を選んで自分の興味や適性にあった科目に

集中するようになります。この時点で大学に進学して更なる勉強を続けるか、専門コースに進んで専門知識を身に着けるかで、同じクラスにいるのに学んでいる内容が変わってくるようです。

宿題も自分の意見を述べるものが多く「広島に原爆を落としたアメリカの行為は正義から来るものか否か」について、史実を調べて自分の考えをまとめよ。

という宿題もあったそうです。時間のある子供だからこそ図書館に行ったりして、たくさん調べる時間があると思います。

またカソリック系の学校なので一日の始まりのお祈りには「いかなる道を選んだとしても、生徒達が、自信と可能性と他者への思いやりを持てるようお導きください」ということを祈るそうです。

友人は、自分の得意なこと、やりたいことに目を向けさせる教育に賛成だ、

と書いていました。自分のことを考えてみると私は大学卒業まで、何も考えていませんでした。当たり前に進学して、なんとなく卒業して。ついでに言えば

なんとなく就職しました。自分の適性についてのトレーニングを受けた記憶がありません。はっきり言って高校も大学も何を勉強したかなんて覚えていません。

自分で何かを選択して、自分の意見をまとめて、ということをした記憶がありません。これで思い出しましたが私のまわりにはIELTSを勉強している人が多いです。

そして、多くの人が、ライティングやスピーキングなど「自分の意見を発信する」

という科目が苦手です。彼らは皆、英語力はものすごく高いです。難しい単語もたくさん知っているし英語もぺらぺらです。でも、自分の意見を求められた時に、

何も考えが浮かばない、と言います。そうです。これはもはや英語力以前の問題なんです。自分の意見を述べるトレーニングを受けてこなかったことが一つの要因です。暗記は得意な日本人らしい傾向です。例えば、東大卒で英語もぺらぺらの

30代男性。IELTSのスピーキングのパート3が苦手だといいます。

パート3は、ひたすら自分の意見を述べる時間です。でも、質問はいたって簡単です。なぜ人々はテレビを見ると思いますか?なぜある種のスポーツは他より人気があると思いますか?なぜ国によってテーブルマナーは違うのですか?なぜ人は外食するのですか?みたいな感じ。

彼の試験の際の質問は

「どうして若い人はもっと料理をしたほうがいいと思いますか?」

ということでした。

彼はこれに対して、何も思い浮かばずに固まったといいます。私なら、例えばこういう質問なら

*外食だと栄養が偏るから

*高いから

*自分で作れば塩分や糖分を調整できる

*安全なものを選べる

*将来子供にも料理を教えられる

*親の大変さが分かる

*旬のものが分かる

*魚や肉の原型が分かる。命の大切さ。

*料理はクリエイティブなので息抜きになる

などなど、

たくさんのことが思い浮かびます。

大切なのは、普段からたくさんの情報に触れておくこと。たくさんのことについて

自分の考えをもっていること。柔軟な想像力をもっていること。例えば、テーブルマナーについての違いはインドは手でご飯を食べるとか、日本はそばをすするけど、海外だと音をたてて食事をするのはそれはとても下品なことだとかそういう知識がないと何も思い浮かんでこないと思います。昔は日本では食事中におしゃべりしちゃいけないなんていうのもありましたよね。ご飯が口の中にある間は下品だとか。日本ではいただきます、と言って手をあわせますが、海外ではないですよね。

回答があっているとか間違っているというのは試験の場合は関係ありません。

なぜなら、あなたの意見を聞かれているだけだからです。だから、たくさん想像力を膨らませてインドではどうして手でご飯を食べるんだろう?昔は食器がなかったのかな??手で食べたほうがおいしいのかな?銀は毒だったとか??

とか、いろいろ不思議に思うことが出てきます。

回答が分からなければ、ひょっとしたら、昔は食器がなかったかもしれないし

銀は高価で庶民の手に入らなかったかも。熱いものを食べる習慣がないから

手で食べるのが当たり前だったということが推測されます、とかまとめてしまってもいいと思います。英語の試験は研究発表と違いとにかく自分がどれだけの

表現力をもっているかの試験なのでそれが歴史的な史実に基づいているとか

いないとかは関係ありません。1つのものからどれだけの発想や展開ができるか。

これが本当に大事だと思います。言いかえれば、どれだけ興味をもって

いろいろなことに接しているか。あとは、重複しますが、どれだけの知識を

もっているか、だと思います。海外の人たちはこういうことを10代のうちから叩き込まれているので私たち日本人に比べると、得意だと思います。お医者さんとか、頭のいい人たちがこれができなくて本当に苦労しています。脳を柔らかくして。全てのことを心を開いて見てみて下さい。そして、こういうのは練習でいくらでもできるようになります。くせが付くと、スラスラとたくさんの事を思いつくようになります。

ケンブリッジやIELTSのクラスに行くとこういう練習をするようになります。

語学学校は英語を学ぶのが基本ですが英語力がついてくるとその先の、もっと深い能力も鍛えることができます。こういう論理思考が身に付くとメールの文章や話し方も変わってきます。 海外で学ぶってやっぱり楽しいです。

トイレに行くときに許可をとる日本?

よく聞くのですが、授業中に手を上げて「先生、トイレに行っていいですか?」

と聞くのは日本人だけだと、どこかに書いてありました。

実際はよく分かりませんが、トイレに行くのに、わざわざ許可をお願いするのが

日本人らしい、ということのようです。

海外では、「トイレ行ってきます」とお知らせすればいい、みたいなことを

どこかで聞いた気がします。

が、昨日あるSNSを見ていたら、「アメリカと日本の比較。授業中にトイレに行きたくなったら」というのをやってました。

日本人は、前述したように、「すみませ~ん」と先生に声をかけます。で、アメリカ人はどうするんだ?と思ったら、やはり同じように「すみませ~ん。トイレに行っていいですか?」と、手をあげて聞いています。

え!?聞いとるやんけ!

と驚いていたら、ここからが面白い。

トイレに行くのに、「ホールパス」という廊下を歩く許可証をもらいます。

で、トイレにいくために廊下を歩くと、セキュリティの人に「許可証みせて」

と止められます。で、この許可証はどうやらクラスに1枚しかないらしく、パスを持っている人がなかなか戻ってこないと別の人がトイレに行けない、という仕組みのようです。

これには驚きました。そんなルールがあるのですね。へ~~~

アメリカ全土が同じかどうかは分かりませんが、それを紹介していたアメリカ人は

そういう学校で育ったようです。

で、コメント欄を読んでいたら、他のアメリカ育ちの人達も、

「そうそう!セキュリティに止められるんだよね!」

「前のやつ、早く帰ってこい!って思ったよ」

と、盛り上がってました。そ、そうなんだ。なんだかカルチャーショック。

ちなみにオーストラリアの語学学校ではもちろんそんな許可は不要です。

「トイレ行ってきまーす」で、OKです。

弁当のクオリティがレベル違い

これは日本が特別すぎると思うのですが、海外のお弁当は、ものすごいシンプルです。これで栄養とれてるのかな、と心配になるような内容です。

例えば、小学生のお弁当にポテトチップスと、パンにジャムを塗ったものと、りんご、なんていうのもあります。サンドイッチは、あるときはハムだったりしますが、とにかく3分で作れるものばかりです。

これはやはり、オーストラリアでは専業主婦という人が稀で、みんな仕事をしているので、朝から何品もおかずを作る文化がありません。なので、子供の弁当といえども、とにかくシンプル。

日本のお弁当を見ると外国人が絶賛するのがよく分かります。

駅弁、も、海外の人たちには大人気です。

そのお弁当ですが、オーストラリア・クィーンズランド州政府のサイトになんと、

日本のお弁当がランチボックス=「BENTO BOX」として紹介されていました!

成人の方々にもっとヘルシーなランチを食べてもらうことを狙ったようで、野菜やお肉などバランス良く、見た目も綺麗な日本のお弁当の詰め技を「Bento echniques」 として紹介されてます。もはや「弁当」も英語になったようですね。

オーストラリア大使館 (Australian Embassy Japan)のFacebookよりお借りしました。

私は過去、そのクィーンズランド州のゴールドコーストにある語学学校Inforum Education校に留学していました。授業の中で自分の出身国の文化、習慣などを数分間にまとめてプレゼンすることがありました。

私は「お弁当」について話をしたのを覚えてます。

日本のお母さんが海苔をカットして凝って作るピカチュウお弁当はじめ、全体の彩りを見つつ、食材のバランスも取れたお弁当の写真を見せるとクラスメートは「何じゃこれ?食べ物なの?」とびっくりしてました。

日本のようなお弁当は一般的にアメリカやオーストラリアの家庭ではまず見ることがないと思います。

海外ドラマなどで、(欧米の)子供が学校へもって行くランチボックスに、ジャムを塗っただけの食パンとリンゴ一個だけしか入ってないのを見た事はありませんか? すっごくシンプルすぎやしませんか~お母さん!?

っと言ってあげたいくらいです。

このクィーンランド州のサイトには、味付けも大切だけど見た目も大切、とかハムやお肉を平らに入れるだけではなく巻いてお弁当箱に詰めるといい、なんてことも動画付きで紹介しています。

こちらもかなり本気な弁当の作り方を紹介しています!

日本人にとって普通のお弁当が世界中で流行るかもしれませんね。

因みにこちらはオーストラリア在住の私の知人が作った愛妻弁当です。

美味しそうですね!

最初の頃は、こんな可愛いお弁当を作ったところダーリンに「普通のにしてくれ」と言われたと笑ってました。ここ最近はアジアン料理など色々挑戦しているみたいです。

もしお弁当作りが得意でしたらオーストラリア滞在中、学校でのパーティーイベントやホームステイ先で是非、遺憾なく発揮してくださいね!きっと現地の人はびっくりすると思いますよ。

このような感じで、日本だと当たり前だと思っていたことが、世界的に見るとそうではなかった、というカルチャーショックも海外で暮らすことも醍醐味の一つです。

オーストラリア留学に持っていって良かったもの

オーストラリアでは和食はもちろん、なんでも手に入るので日本からわざわざ用意したほうがいいものはほぼありませんが、以下は「あって便利だった」という意見です。

スーツケースの重さを測るスケール

これは留学生である人ならではですが、飛行機には荷物の重量制限があります。エコノミークラスの場合は20キロが一般的です。これを超えると、カウンターで超過料金を払う必要があります。カウンターで焦らないためにも、スケールがあると便利です。

タコ足コンセント

日本の電化製品を持ち込む場合は、おそらくスマホが多いと思いますが、もし複数の充電が必要な場合はタコ足コンセントがあれば便利です。アダプターを複数もつ必要がありません。

延長コード

PCを使う場合など、コンセントと机が遠い時に、延長コードがあると非常に便利です。

まとめ

このような感じで、オーストラリアに留学してみると、生活の中で多くの「あるある」があります。暮らしている間は気になりませんが、あらためて書いてみると、ずいぶんたくさんあるんだな、と思いました。

自分なりの発見をぜひしてみて下さい。